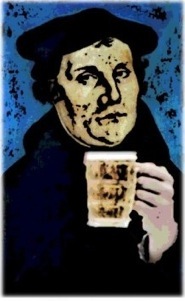

ビールとルター

一昔前までは「地ビール」という名で地方の土産物屋の片隅に少量生産のビールが置かれていたが、今はクラフトビールと云うらしい。クラフトビールを出す店に「Over 20」と称するフリーペーパーがあり、その表紙にルターの言葉らしきが記されていた。一冊頂戴する。

「ここに座ってうまいビールを飲む、

するとひとりでに神の国がやってくる。」

(マルティン・ルター 1483-1546)

ルターを師と仰ぐプロテスタントのクリスチャンは皆ビール好き、集まればみんなでビール飲んで神の国運動、、、とは限らない。謹厳実直、清く正しく美しくのピューリタニズムに影響を受けた方々は、ビールを含む全ての酒を毛嫌いする傾向にある。聖餐式の葡萄酒もブドウジュースで代用しようとする潔癖な方々である。

福音書には次の記述がある。

「人の子(=イエス)が来て、飲み食いすると、『見ろ、大食漢で大酒飲みだ。徴税人や罪人の仲間だ』と言う。」(マタイ11:19)

イエスもよく食べ、よく飲んだ。

聖書も禁じていない酒を、ある教派の教会がどうして飲まなくなったのか?

宗教改革まで遡る。ルターの「95箇条の論題」を契機にカトリック教会にプロテストして生まれたプロテスタントは、カトリックのように、自分が日々犯した細かい罪を、神父に懺悔して許してもらうことはしなくなった。そこでプロテスタントでは自分で自分の信仰を自己診断することになる。罪に陥らない為には、神に喜ばれる生活ができればいいのだろう。神に喜ばれる生活とは何か?自分を喜ばせないことだと清く正しく美しいピューリタンは考えた。即ち、衣服は暑さ寒さを凌ぐため必要なだけ、余分な着物は持たない。食事も栄養になるものはちゃんと食べるが贅沢はしない。それが「禁欲的ピューリタン」とよばれるものになり、さらに酒も煙草も自分を喜ばすものだから自粛しよう、芝居や劇も楽しいからやめておこう、そうだ、睡眠も取りすぎはだめってことにしよう。

このピューリタンが17世紀に北アメリカ大陸に渡り新しい国をつくった。そして19世紀明治期の日本に伝えられたキリスト教は、アメリカから直輸入のピューリタン的キリスト教だった。だから日本でキリスト教といえば「禁酒、禁煙」が看板になった。大雑把に言うとこういう流れになる。

ここに日本のプロテスタントの不幸があったのだろうと思う。なぜなら酒や煙草はキリスト教信仰の核と何の関係もない些末なことだからである。

知っておくべきは、禁酒の考えがどのようにして教会に入ったか、世界の教会全部がそうではなくむしろ少数派であること、酒を飲んでも罪でないこと、そして酒を飲まぬ習慣もすばらしいことだということも。パウロは次のように言う。

「酒に酔いしれてはなりません。それは身を持ち崩すもとです。」(エペソ5:18)

2016年10月27日木曜日