シュッツ&ペルト

<受難楽の夕べ>@東京カテドラル

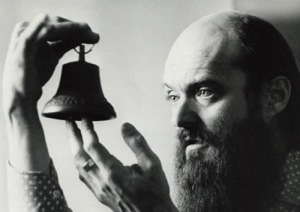

Arvo Pärt (1935-)

Magnificat (1989)

Stabat Mater (1985)

Vater unser (2011)

Heinrich Schütz (1585-1672)

Die Johannes-Passion SWV481 (1665/66)

受難節を過ごしている。毎年この時期に開催される受難楽の夕べ。今年は彼らシュッツ合唱団自家薬籠中のハインリヒ・シュッツ『ヨハネ受難曲』に、アルヴォ・ペルトの3曲を合わせた、この合唱団にしか出来ない組合せのプログラムとなった。「この合唱団にしか出来ない」というのは、古典・現代という時代の枠組みを超え、天与の法則としての「音」を追求する修行とも見える活動を50年近くも続けているからだ。天与の法則とは、時代の変化に影響を受けない物理=神の声である。

「ある音の波長を半分にすると、音高は1オクターブ上がる」という物理。最初に音高と波長の関係に注目したのは紀元前6世紀のピタゴラスだと云われている。4世紀にアウグスティヌスは音楽を「音を良く整える知」と定義した。シュッツやペルトの音楽に包まれると、ピタゴラスやアウグスティヌスの知が無限の遠投力を持つことを実感させられる。

こうした音楽体験は、先在するア・プリオリの海に飛び込むことと等しい。シュッツやペルトを聴く幸福感はこの海で泳ぐ喜びだ。多くの方々とこの喜びを分かち合いたいという思いと、喜びは出来るだけ少人数で密やかに愉しみたいという思いが綯い交ぜになる。ピタゴラスはその教えを自らの教団の内部に封じ込め、アウグスティヌスは教えを万人で共有することを理想とした。

日曜から受難週。

2015年3月29日日曜日