北京故宮博物院200選

「蒋介石が台北にごっそり持ち逃げしたので北京の故宮博物院には見るべきものが殆ど残ってない」と聞いたことがある。それはウソでした。今日の上野では、持ち逃げしたくなるようなオタカラがわんさか展示されていた。

実際に北京の故宮に行った時は、半日掛けて故宮を南北に縦断し建築を見るだけで精一杯だった。展示品の一つ一つをじっくり見るには何日もかかってしまう。上野ではエッセンスを取り出し再構成して展示されているので実に有難い。

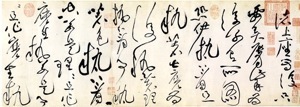

いきなり書跡に打ちのめされる。漢字を生んだ国の余裕だ、驚愕の自由自在である。黄庭堅など、ほとんどアンリ・ミショーじゃないか。やたらと多い印形も惚れ惚れするぐらいカッコいい。別のコーナーでは乾隆帝にスポットが当てられていて、故宮内にある歴代皇帝の書斎「三希堂」の原寸モックアップ内に彼が愛蔵していた工芸品、書跡などの実物が並べられている。世界の中心に君臨した乾隆帝の書斎は、日本風に言うとちょうど四畳半のサイズ。ここで私的な日常生活の大部分を過ごしたという。四畳半、というのがいい。義政の東求堂も四畳半。四畳半は世界の中心に鎮座する御仁が沈思黙考するためのサイズなのだ。今や茶道原理主義者の聖域と化した日本の茶室と違い、紫禁城最奥部の四畳半は一見雑然とし、それでいて自由な気配に満たされていただろう。

北京から渡ってきた展示品は、圧倒的なオリジナルの強度を遺憾なく発揮している。「王朝期の中国は、コピー商品のことでとかく話題になる今の中国と同じ国とは思えない。これが歴史の断絶というものか」などと一瞬思ったがどうなのか。日本が中国/朝鮮半島の文物を片端からコピーして換骨奪胎、はじめから自分が作ったような顔をして「日本的なもの」を標榜してきたその姿を何としよう。現在の中国が「コピー」に寛容なのは、はっきりとした起源を持つ文化の、強い自信の表出であるのかもしれない。起源をコピーし始源を捏造するわが国のことを見続ける師匠・磯崎新の言いたいことも、ここにきて漸く分かりかける気がする。

「持ち逃げ」されたという台北にある収蔵品も見てみたい。

2012年2月10日金曜日