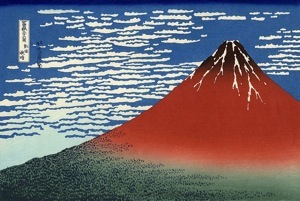

不二

きりっと冷えた。空気が澄んでいる。ベランダから見えるはずの富士山は、夏の間、近くの大きな屋敷森の深い緑に遮られて見えなかったけれど、今日その方向を見てみると、寒くなり葉っぱが落ちはじめた木々の隙間から、雪を戴いた富士山頂がのぞいている。引っ越し以来、ココのベランダから富士山が見えたのは初めて。

富士山の見える土地で過ごしたことのある人は誰でも、それが特別な意味を持つ山だということを知っている。子供の頃過ごした沼津にいたときにはそのことがあまりに生活にとけ込んでいて意識しなかったけれど、仕事で静岡市に2年間住んだ時には富士山が日常会話の中に占める割合がでかいことに気づいた。

「今日の富士は、男らしいですねえ」

「今日は恥ずかしがって、顔を見せませんな」

完全に、擬人化している。今日の富士山の機嫌が気になってしょうがない。先人が山に人格を付与した挙句、跳躍して神格化するのに時間はかからなかったろう。美しい自然豊かな(豊かだった)この国が八百万の神様をつくったのも、当然だと思える。

アロンの金の羊をはじめ、人のつくった物が神格化される例は古来数えきれないほどあるが、サイズは比較的小さいのではないか。大仏などは例外だろう。建物自体が神様になるのではなく、建物はその中身のちっちゃい「御神体」を納めるための器でしかない。

でかい自然を神とした同じ人が、自分のつくった小さい物を神として崇める。ストライク・ゾーンのなんと広いことか。

2009年11月3日火曜日