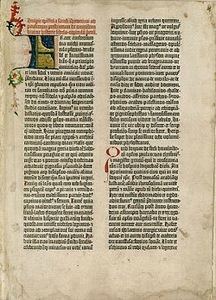

グーテンベルク

今朝の新聞記事。慶應図書館はアジアで唯一、グーテンベルクの聖書を持ってるらしい。(丸善がクリスティーで落札(約8億円)したものを、12年後に慶應が買った(価格不明))先に触れたヴァレリーの手紙といい、グーテンベルクといい、いいもの持ってますね。

15世紀半ば、グーテンベルクによって技術的な完成に到達した活版印刷術は、その後の世界を変えた。現在のインターネット普及との似形とも言えるだろうが、当時のルネサンス世界に与えた衝撃は極めて大きかっただろう。情報伝達の量と速度、さらに正確さが飛躍的に向上した事は間違いない。

その技術を使って、人が何をしてきたかを振り返ると面白い。この「グーテンベルクの42行聖書」(1455年)を印刷する前年には、いわゆる「免罪符」、今は「贖宥状」と言うらしいが、それをドカドカ印刷して、十字軍絡みで功績をあげた人に与えたようだ。 贖宥状は、印刷術の優れた特徴を生かし、大量に刷られ続け、16世紀に入ってついにマルティン・ルターの怒りを買うことになる。1517年の「95か条の論題」である。宗教改革が文芸復興と並行して起こるのは、印刷術によって、世界が束ねられていたからだ。

贖宥状を刷りまくり、売りまくって、教皇レオ10世はサンピエトロ寺院の建設資金を調達した。教皇と同い年のミケランジェロはその設計を引継ぎ、主任建築家となる。鋭く対照的なルターは、レオ10世のバチカンと正面衝突し、同じ印刷技術を使って彼の翻訳した独語訳聖書を出版、幅広い層の聖書読者を獲得し、宗教改革を押し進めた。

同じ技術を背景にしても、世界の進む方向は四方八方・全方位に開放されている。鉄・ガラス・コンクリートのモダニズムは誕生からまだ100年しか経っていないけれど、建築は拡散しすぎて何をやってるんだか分からなくなっちゃった。何処に立ち返るべきなのか、無限の可能性に浮かれる事なく、じっくり考えないといけないんだろう。

2009年10月19日月曜日