京都2

翌土曜。新築なった京都国立博物館・知新館へ。雨だというのに旧館で開催中『鳥獣戯画』の展覧会は開場前から長蛇の列で2〜3時間待ちですと。こちらが見たいのは谷口吉生の新作、それからロラン・バルト『表徴の帝国』の表紙にもなっている顔が真ん中から割れてる『西往寺 宝誌和尚立像』なので、行列を横目にガラガラの館内を余裕で見学。谷口建築は上野の法隆寺館と同様に板状のパーツを組み合わせた手練の業。ただ、立体物への照明計画がイマイチ。そのことも法隆寺館と同様なのが残念。宝誌和尚像は顔が割れてる奇怪さ以上のものではない気がした。今回の展示物で面白かったのは、

・七条刺納袈裟 最澄相伝 延暦寺

・七条刺納袈裟 空海相伝 教王護国寺

最澄・空海ゆかりの袈裟がなんと並べて展示されている。サイズもデザインも近い。どちらも仲良く国宝指定。袈裟はもともとボロ布を継ぎ合わせてつくるのがよろしい、ということになっていたようで、わざわざボロ布風にデザインした布を継いで作っているのが面白い。

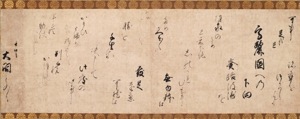

・後陽成天皇が秀吉宛に書いた手紙

朝鮮出兵を思いとどまるよう嘆願する内容。結局この手紙は無視される。(写真)

・縄文火焔土器

これはいつ見ても無条件に面白い。

博物館を出て、向かい側の蓮華王院三十三間堂へ。久し振りだ。中に入ってボーッとしているとカテドラルの中の巨大なパイプオルガンを見ている気がしてくる。空間と造型で圧倒して宗教的な心情を掻立てるという点で類似性があるように思う。通し矢が大きく外れて斗栱の枠肘木に刺さり、斗栱そのものがボロボロになってしまった部分を修理の時に交換したのだろう、矢が無数に刺さったままの古材が展示されていて面白い。鳥獣戯画効果でここも空いていた。外に出ると雨が上がっている。

木坂宏次朗さんのアトリエを訪ねる。木坂さんはテンペラを使う抽象画家。静かな絵だが、離れてみると画面全体が常に高速で動いているような感覚。近づいてみると面相筆で引いた細い垂直線の集合体であることがわかる。線の長さは10〜15ミリ程。テンペラは描き直しのきかない技法なので『あ”っ』となると、部分的に画面を下地の石膏まで削り取って、ほとんど修復作業のようなことになるらしい。「全部描き直した方が早い」とも。写経のようだ。来年の個展に向けて構想を練っていて、脳内も高速で動いているご様子。テンペラの画材として使う卵黄は、掌で温め転がして余計な水分をとることなど、初めて聞く話が実に興味深い。

2014年11月1日土曜日