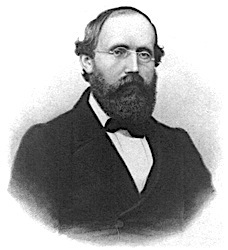

リーマン

昨夜、リーマン予想についてのテレビ番組に釘づけになる。

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, …

一見無秩序な素数の出現の仕方について意味を見出そうとする、人類の戦いの歴史をなぞる番組。この意味が確認できれば、宇宙の神秘に近づくことができると信じた多くの天才たちが、途中で挫折し、精神を病み、砕け散っていった。それでも、今その重い扉を開けかけているルイ・ド・ブランジュにテレビカメラは迫る。リーマン予想が解明されれば、宇宙万物の理論が完成するとまで言われている。宇宙の設計図が解読できるということだ。設計図の解読は、極大(宇宙)から極小(素粒子)まで、「同一の法則」で貫かれていることの証明と同意。数学だけの問題に留まらない、、、

ざっと、こんな内容の番組だった。

素数との格闘は、紀元前3世紀頃のユークリッド以来、延々続いている。だけど音楽に生きる人々は、素数の現れ方の背景にある「同一の法則」に古代から「なんとな〜く」「直感的に」気づいていたのではないか。音楽は定量化不能で完全な再現もできないが、音による表現は、天与の法則を確認し、創造者を賛美するという側面を持っているからだ。

表現者が研究者に先立って本質を鋭く見抜く場合もある。同時に、研究者も表現者としての感覚を研ぎ澄ませば、本質に迫ることができるのかもしれない。

2009年11月16日月曜日